|

|

IXTLE DE LECHUGUILLA

|

No.

|

R/P

|

NOMBRE DEL PREDIO

|

MUNICIPIO

|

TITULAR

|

POS.

|

SUP.

|

|

|

PROP.

|

APROV.

|

|

|

(TON.)

|

(HAS)

|

1

|

EJ.

|

EJ.

SAN MIGUEL DE UBALDO

|

BUSTAMANTE

|

C.

PTE. COM. EJ.

|

200

|

2300

|

2

|

PP.

|

EL

CAPULÍN

|

BUSTAMANTE

|

JACINTO

VAZQUEZ R.

|

670

|

250

|

3

|

EJ.

|

CALABACILLAS

|

BUSTAMANTE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

417.85

|

900

|

4

|

EJ.

|

JOSE

MA. MORELOS

|

JAUMAVE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

450

|

1,699

|

5

|

EJ.

|

SAN

ANTONIO

|

JAUMAVE

|

C.

PTE. COM. EJ.

|

450

|

1927

|

6

|

EJ.

|

LA

REFORMA

|

JAUMAVE

|

C.

PTE. COM. EJ.

|

600

|

2200

|

7

|

EJ.

|

SAN

JUANITO

|

JAUMAVE

|

C.

PTE. COM. EJ.

|

59

|

1000

|

8

|

EJ.

|

CONRADO

CASTILLO

|

JAUMAVE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

398

|

1141

|

9

|

EJ.

|

FRANCISCO

I. MADERO

|

JAUMAVE

|

C.

PTE. COM. EJ.

|

225

|

1,288

|

10

|

EJ.

|

PLAN

DE AYALA

|

JAUMAVE

|

C.

PTE. COM. EJ.

|

600

|

2,320

|

11

|

EJ.

|

SAN

FRANCISCO

|

JAUMAVE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

|

767

|

12

|

EJ.

|

EL

SAUZ

|

JAUMAVE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

200

|

792

|

13

|

EJ.

|

ESTANQUE

DE LOS WALLE

|

MIQUIHUANA

|

C.

PTE. COM. EJ.

|

600

|

2,530

|

14

|

EJ.

|

GAZMONES

|

TULA

|

C.PTE.COM.EJ.

|

50

|

1113

|

15

|

EJ.

|

MAGDALENO

CEDILLO

|

TULA

|

C.PTE.COM.EJ.

|

80

|

1,700

|

16

|

EJ.

|

LAZARO

CARDENAS

|

TULA

|

C.PTE.COM.EJ.

|

2000

|

14,114

|

17

|

EJ.

|

CORONEL

RICARDO GARCIA

|

TULA

|

C.PTE.COM.EJ.

|

122.5

|

866

|

18

|

EJ.

|

FRANCISCO

VILLA

|

TULA

|

C.PTE.COM.EJ.

|

90

|

500

|

19

|

EJ.

|

MONTERREDONDO

|

JAUMAVE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

55.45

|

800

|

20

|

EJ.

|

GABINO

VAZQUEZ

|

BUSTAMANTE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

120.52

|

900

|

21

|

EJ.

|

EL

CARACOL DE ALVARAZ

|

BUSTAMANTE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

53.32

|

350

|

22

|

EJ.

|

JOYA

DE HERRERA

|

BUSTAMANTE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

79.4

|

812

|

23

|

EJ

|

EL

AGUACATE

|

BUSTAMANTE

|

SEFERINO

AVILA BOCARDO

|

1727.75

|

400

|

24

|

EJ

|

LAS

ALBERCAS

|

BUSTAMANTE

|

TEODORO

CONTRERAS ROJAS

|

4214

|

800

|

25

|

EJ

|

EL

MACUATE

|

BUSTAMANTE

|

FRANCISCO

MENDOZA MENDOZA

|

1296.9

|

761

|

26

|

EJ

|

LA

LAGUNA

|

TULA

|

ERACLIO

ROSALES

|

2271.99

|

700

|

27

|

EJ

|

SAN

RAFAEL

|

TULA

|

PEDRO

IRACHETA ACUÑA

|

4546

|

700

|

28

|

EJ

|

SAN

JOSE DE SALANCA

|

JAUMAVE

|

JOSE

ALVAREZ REYES

|

1979.39

|

669

|

29

|

EJ

|

SAN

VICENTE

|

JAUMAVE

|

CARLOS

TINAJERO CEDILLO

|

958

|

|

30

|

EJ

|

LAS

MORAS

|

JAUMAVE

|

RIGOBERTO

COLUNGA GUZMAN

|

941

|

568

|

31

|

EJ

|

VILLA

DE MIQUIHUANA

|

MIQUIHUANA

|

MARTIN

SEGURA RODRIGUEZ

|

9693.3

|

800

|

32

|

EJ

|

SAN

LORENCITO

|

JAUMAVE

|

PEDRO

MEDINA GARCIA

|

3128.43

|

984

|

33

|

EJ

|

RANCHO

NUEVO

|

JAUMAVE

|

ENRIQUE

MARTINEZ PARRA

|

1067.39

|

500

|

34

|

EJ.

|

FRANCISCO

MEDRANO

|

JAUMAVE

|

C.PTE.COM.EJ.

|

221.9

|

800

|

T

O T A

L:

|

39,567

|

47,951

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LECHUGUILLA IXTLE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8,779.74

|

7,473

|

|

|

|

|

|

11,333.56

|

17,455

|

|

|

|

|

|

9,160.49

|

19,693

|

|

|

|

|

|

10,293.3

|

3,330

|

|

|

|

|

|

39,567.09

|

47,951

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Existe un consenso

general de que los biocombustibles son necesariamente parte de la solución

para la reducción del uso de combustibles fósiles y emisiones de GEI´s. En años

recientes, se ha generado una intensa investigación sobre la producción de

etanol de segunda generación. La producción de materia prima para la

obtención de etanol a partir de especies forestales no maderables de zonas

semiáridas en México es campo poco explorado. Entre estas especies destaca la

lechuguilla (Agave lechuguilla Torr.), como una fuente sustentable para la

producción de etanol. El objetivo del presente estudio fue identificar áreas

potenciales para el establecimiento de plantaciones de lechuguilla en el

estado de Tamaulipas para la producción de etanol. La delimitación de las

áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones se determinó

mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) IDRISI32 Ver 2.0

y Arc.View 3.2. El análisis se basó en la comparación de los requerimientos

clima-suelo de la especie, en contraste con las condiciones ambientales del

área de estudio y su verificación en campo. Las variables consideradas

fueron: tipo de suelo, textura, temperatura media anual, precipitación media

anual, altitud y pendiente y asimismo se determinó la composición de

celulosa, hemicelulosa y lignina en el cogollo de acuerdo a los métodos

analíticos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables. Como resultado se

obtuvo un mapa con las áreas potenciales, referenciadas geográficamente. Se

estimó una superficie potencial de 106,272 ha con potencial para el

establecimiento de plantaciones de A. lechuguilla en Tamaulipas.

Palabras clave: Áreas potenciales, Agave lechuguilla, etanol

INTRODUCCIÓN

El etanol como el biocombustible es el más predomínate en la actualidad,

siendo producido a partir de maíz en los Estados Unidos de América (USA), el

cual ha sido frecuentemente criticado (Inderwildi y King, 2009). El etanol

producido a partir de material lignocelulósico aparece como una opción

viable, pero la tecnología para su producción aún no está disponible en el

mercado. El etanol a partir de caña de azúcar es la mejor opción a corto

plazo, pero el éxito que se ha tenido en Brasil resulta difícil de reproducir

en otras partes del planeta. En los últimos años ha habido crecientes

preocupaciones sobre los impactos en uso del suelo, agua y recursos asociados

con la producción de biocombustibles a gran escala (Searchinger y col.,

2008).

Muchos han

depositado su confianza en el etanol producido a partir de materias primas

celulósicas, como son el caso de los residuos agrícolas y cultivos perennes

energéticos, para que con esto se puedan superar algunos de estos

inconvenientes (Tilman y col., 2006). Actualmente las plantas que pueden

cultivarse en ambientes con escases de agua han estado atrayendo atención

como una potencial materia prima para la producción de etanol, ya que al

poder cultivarse en tierras marginales, pueden contribuir a la reducción de

la competencia por tierras de cultivo de primera calidad necesarias para los

cultivos destinados para alimentación.

Los Agaves por su potencial como materia prima para producción de etanol han

destacado debido a la gran cantidad de características favorables, tales

como, alta productividad, alto contenido de azúcares y la habilidad que

tienen estas plantas para crecer en ambientes con escases de agua. Algunos

estudios sugieren que el etanol producido a partir de Agaves sea

probablemente superior o al menos comparable al producido a partir de maíz,

pastizales y caña de azúcar en términos de balance de energía y emisiones de

gases de efecto invernadero (GEI´s) (Yan y col., 2010). Las especies de Agave

cultivados que se utilizan frecuentemente como fuente de fibra son A.

sisalana, A. fourcroydes y especies silvestres como A. lechuguilla (FAOSTAT,

2014), mientras que otras especies como por ejemplo, A. tequilana, A.

mapisaga y A. salmiana, se cultivan para la producción de bebidas alcohólicas

(Nobel, 1988). Dentro de las especies silvestres del género Agave se

encuentra la lechuguilla (Agave lechuguilla Torr.) recurso forestal no

maderable, el cual se distribuye de manera natural en las zonas áridas y

semiáridas del sur de los Estados Unidos y de México, en donde el noreste es

la región más importante en cuanto a su abundancia y superficie, y comprende

los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí,

Tamaulipas y Zacatecas (Nobel y Quero, 1986; Berlanga, 1991; Hernández y

col., 2005; Castillo y col., 2008; Castillo y col., 2011; Narcia y col.,

2012). Tiene la ventaja de sobrevivir a condiciones climáticas adversas

(temperatura y precipitación), suelos poco fértiles, áreas abandonadas a los

cultivos agrícolas, por lo que no tiene problemas al someterse al cultivo

tanto de temporal como de riego (Castillo y col., 2008; Castillo y col.,

2012: Desert Tropicals, 2005; Berlanga y col., 1992).

A diferencia de otras especies de Agave, tales como: A. tequilana, A.

salmiana, A. americana, A. atrovirens, entre otras, cuya madurez óptima varía

entre los 6 y 16 años para la elaboración de bebidas alcohólicas, el

aprovechamiento del cogollo de A. lechuguilla (brote o tallo central, que

tradicionalmente ha sido usado en la región noreste del país para la

extracción de fibra natural), a pesar de presentar un bajo contenido de

azúcares estructurales (glucanos y xilanos) en comparación con el residuo

agroindustrial de estas especies de Agave, presenta importantes

características favorables, tales como: 1) amplia distribución en el noreste

del país, con una superficie aproximada de 20 millones de hectáreas; 2) el

cogollo puede ser cosechado varias veces sin la necesidad de sacrificar a la

planta; 3) su aprovechamiento adecuado, sin dañar el meristemo apical, puede

prolongar su vida de 4 a 6 años (sin práctica de cosecha de cogollo) hasta

los 15 ó 20 años (Sheldon, 1980), con una regeneración completa del cogollo

(altura de 25 cm) en un período de 14 a 25 meses en poblaciones naturales

(Narcia y col., 2012) y en tan solo 8 meses en plantaciones de tipo comercial

(Castillo y col., 2012). En este contexto el objetivo del presente estudio

fue identificar áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones de

lechuguilla en el estado de Tamaulipas para la producción de etanol.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del área de estudio

El presente estudio se realizó para el estado de Tamaulipas, situado en la

región noreste del país entre los 22º 12´ y 27º 40´ de Latitud Norte (LN) y

97º 08´ y 100º 08´ de Longitud Oeste (LW) (Figura 1). Cuenta con una

extensión territorial de 80, 249 Km2, por ello ocupa el sexto lugar a nivel

nacional como una de las entidades más grandes de la República Mexicana

(INEGI, 2013).

Subdivisión del área de estudio

El estado de Tamaulipas está conformado por 43 municipios, que para efectos

de la obtención de las áreas potenciales para plantaciones de A. lechuguilla

se subdividió con base a las 9 regiones de producción Agrícola, de acuerdo

con la regionalización de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2014) que divide al estado en 9

Distritos de Desarrollo Rural (Cuadro 1).

|

Figura 1. Ubicación geográfica del estado de Tamaulipas.

|

|

|

Cuadro 1. Distritos de Desarrollo Rural y municipios de acuerdo con la

Secretaría de Agricultura Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2014).

|

|

|

Caracterización química de cogollos de Agave lechuguilla

El proceso de caracterización se desarrolló como se describe a continuacón:

el contenido de humedad en las muestras de cogollos de A. lechuguilla

previamente deshidratados y molidos fue determinada en una termobalanza

(OHAUS; Parsippany, NJ). La composición de celulosa, hemicelulosa y lignina

fueron determinadas de acuerdo a los métodos analíticos del Laboratorio

Nacional de Energías Renovables (NREL, por su siglas en inglés) (Sluiter y

col., 2011). Una primera etapa de hidrólisis de 300 mg de A. lechuguilla fue

realizada con H2SO4 (72% v/v) por 1 hora a 30 °C. Posteriormente, el ácido

fue diluido a una concentración del 4% mediante la adición de agua destilada

y una segunda etapa de hidrólisis fue llevada a cabo en autoclave a 121 °C

durante 1 h.

Después de la

segunda hidrólisis, la solución fue filtrada a través de crisol Gooch poro M.

La fracción líquida fue filtrada a través de filtros de PVDF (Polifluoruro de

vinilideno) con tamaño de poro de 0.22 µ para su análisis en un HPLC Agilent

Mod. 1200 Infinity equipado con detector de índice de refracción y una

columna Aminex Hi-Plex-H, utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) 5 mM como fase

móvil a un flujo de 0.5 ml/min, a una temperatura del detector y del horno de

la columna de 40 °C y 35 °C respectivamente.

Los extractivos y cenizas fueron

determinados por los métodos NREL/TP-510-42619 y NREL/TP-510-42622 respectivamente.

El contenido de proteínas fue cuantificado

por el método de Kjeldahl, mientras que el contenido de pectinas de acuerdo

al método descrito por Contreras y col. (2006).

Criterios para la selección de áreas potenciales para el establecimiento de

Agave lechuguilla Torr.

Los criterios considerados relevantes para el desarrollo de la especie

involucraron aspectos climáticos, de suelo y topografía. Dichos criterios

fueron obtenidos a través de recorridos de campo por las áreas de

distribución de la especie en el municipio de Jaumave y Tula, Tamp.

Con el propósito de

ubicar las poblaciones naturales de la especie que contarán con las

características idóneas para una buena producción de etanol, esto es, plantas

vigorosas, cogollos con diámetros y altura sobresalientes y por ende buena

producción de biomasa y con una alta densidad de población. En cada sitio

donde las poblaciones A. lechuguilla presentaban dichas características se

realizó una valoración de factores agro-ecológicos.

Se consideraron datos climáticos como la

precipitación y temperatura media anual, que fueron obtenidos de la

información generada por el Sistema de Información Ambiental Nacional (SIAN)

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

(Ruiz y col., 2010). La información de los factores edáficos como textura,

pedregosidad, profundidad, pH, salinidad y fertilidad, se recabó mediante

mediciones en campo y análisis de laboratorio. Factores topográficos (altitud

sobre el nivel del mar, pendiente y exposición), se registraron directamente

en campo con apoyo de aparatos de medición (GPS, clisímetro y brújula).

Los criterios se

complementaron con revisión de literatura, particularmente con los trabajos

de Sheldon, (1980), Gentry, (1985), Nobel y Quero, (1986), Reyes y col.,

(2000) y los resultados de investigaciones realizadas por el Instituto

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

(Zapién, 1981, Marroquín y col., 1981, Berlanga y col., 1991, Berlanga y

col.,1992, Martínez y Lara, 2003, Castillo y col., 2008, Martínez y col.,

2010, Castillo y col., 2011, Narcia y col., 2012).

Los requerimientos establecidos para

determinar las áreas geográficas con potencial para el establecimiento de

plantaciones de A. lechuguilla se muestran en el

Cuadro 2.

Determinación del potencial productivo

Este análisis se basó en la comparación de los requerimientos clima-suelo de

la especie, contra las condiciones ambientales de la región de estudio

(Medina y col., 1997). A partir de imágenes temáticas producidas por

requerimiento, se generó la cartografía de cada una de ellas, exportando las

imágenes y convirtiéndolas a vectores en formato “Shapefile” con el SIG

ArcView 3.2 (ESRI, 1999), los cuales se editaron para obtener mapas

temáticos.

Se obtuvo la imagen

de las áreas con potencial, así como el número de hectáreas que representan.

La distribución de las áreas potenciales para el establecimiento de

plantaciones de A. lechuguilla en Tamaulipas, se basó en la regionalización

realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2014) la cual divide al estado en 9 Distritos

de Desarrollo Rural (Cuadro 1). Los parámetros climáticos utilizados en el

presente trabajo, obtenidos del (SIAN), provienen de un proceso de acopio,

manejo, análisis e interpretación de datos diarios de temperatura máxima,

temperatura mínima, precipitación y evaporación, correspondientes a

estaciones meteorológicas de tipo ordinario pertenecientes a la red de

estaciones de la Comisión Nacional del Agua en Tamaulipas.

Las variables

edáficas, de uso del suelo y topográficas se obtuvieron del Instituto

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) a escala

1:250,000.

Validación de las áreas potenciales

Se realizaron visitas de campo a sitios específicos para verificar las

condiciones agro-ecológicas de las áreas potenciales obtenidas en el presente

trabajo para corroborar que estuvieran acorde con los requerimientos de A.

lechuguilla para su buen desarrollo y por lo tanto para el establecimiento de

las plantaciones.

Cuadro 2. Requerimientos ambientales considerados para determinar las áreas

potenciales para el establecimiento de plantaciones de Agave lechuguilla

Torr. en Tamaulipas.

|

|

|

|

|

|

Figura 2. Distribución de áreas con potencial productivo para el

establecimiento de plantaciones de lechuguilla (Agave lechuguilla Torr.),

para la producción de bioetanol en los Distritos de Desarrollo Rural del

estado de Tamaulipas.

|

|

Cuadro 3. Composición de Agave lechuguilla Torr. de la

localidad de Jaumave, Tamaulipas.

|

|

|

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La combinación de los factores del medio físico mediante los SIG permitió

generar las coberturas georreferenciadas de las áreas potenciales para A.

lechuguilla. Partiendo de las bases de datos previamente elaboradas de los

factores climáticos, edáficos y topográficos, el estudio permitió diferenciar

las áreas con características similares que propician ambientes favorables

donde la especie en estudio pudiera tener su mejor desarrollo. En una primera

fase, cada uno de estos factores físicos fue analizado de manera

independiente para determinar su distribución espacial en los rangos

requeridos por la especie.

De aquí resultaron

mapas binarios que señalan las áreas que están o no están dentro de estos

rangos. En la siguiente fase se combinaron dichos factores mediante la sobre

posición de los diferentes mapas y en la cual, los puntos coincidentes del

terreno, se seleccionaron como los que reúnen los requerimientos agro-climáticos

de la especie.

De esta acción, también resultaron mapas

binarios en los cuales se basó la estimación de la superficie con potencial

para el establecimiento de plantaciones de A. lechuguilla para cada uno de

los Distritos de Desarrollo Rural del estado.

Áreas con potencial para el establecimiento de plantaciones comerciales de

Agave lechuguilla Torr. en Tamaulipas

De acuerdo con los resultados obtenidos sólo el 3.7 % de la superficie total

del estado (106, 272 ha) cuenta con las características agro-climáticas

adecuadas para el establecimiento de plantaciones de A. lechuguilla. El

Distrito de Desarrollo Rural 160 Jaumave, el cual se localiza en el suroeste

del estado y comprende los municipios de Bustamante, Palmillas, Jaumave,

Miquihuana y Tula, fue el que registró mayor potencial (Figura 2).

Estos municipios, se caracterizan por estar conformados en su mayor parte por

ecosistemas áridos y semiáridos, con climas secos, con un rango de

precipitación promedio anual de 200-500 mm, altitud de 950 a 1990 m y

prosperan principalmente en el tipo de vegetación matorral desértico

micrófilo y matorral submontano, ambientes propicios para el desarrollo de la

lechuguilla (Gentry, 1985., Nobel y Quero, 1986, Castillo y col., 2008,

Martínez y col., 2010, Castillo y col., 2011, Narcia y col., 2012). En la

verificación de campo se logró comprobar que las características de las áreas

potenciales identificadas para el establecimiento de plantaciones de

lechuguilla en este estudio, se ajustan a los requerimientos para el

crecimiento y desarrollo de A. lechuguilla, además se corroboró la presencia

de la especie, observándose individuos con buenas características

fenotípicas, como plantas con cogollos de gran tamaño (21.4 cm y 77.6 cm de

diámetro y altura respectivamente) en el municipio de Jaumave y En el estado

de Tamaulipas con una mayor productividad (528 g de biomasa seca/cogollo)

comparado con la obtenida en el municipio de Tula (255 g de biomasa

seca/cogollo).

En el Cuadro 3 se muestra la composición

química de la biomasa obtenida de cogollos de Jaumave.

Este ecotipo tiene

grandes ventajas sobre otras procedencias de otros estados del país, entre

ellas destaca el mayor tamaño (diámetro y altura) del cogollo y velocidad de

regeneración después de su cosecha (Narcia y col., 2012).

CONCLUSIONES

Se determinaron para el estado de Tamaulipas 106,272 ha que poseen las

condiciones agro-climáticas idóneas para el establecimiento de plantaciones

de lechuguilla.

Donde el Distrito

de Desarrollo Rural 160 Jaumave fue el único distrito con posibilidades de

establecer plantaciones de A. lechuguilla.

Los resultados de

la caracterización química de A. lechuguilla, indican que la especie tiene

potencial para la producción de etanol. Es recomendable realizar este tipo de

análisis en otros estados del noreste del país, donde se distribuye la

especie bajo condiciones edafoclimáticas distintas a las del estado de

Tamaulipas, con el propósito de encontrar zonas que no cumplen con requisitos

mínimos para satisfacer las necesidades básicas de cultivos tradicionales

pero si para el establecimiento de plantaciones con esta especie.

Con el establecimiento de plantaciones y

aprovechamiento de lechuguilla para la obtención de etanol en áreas

marginales se tendría una alternativa al aprovechamiento tradicional que se

realiza de esta especie lo que podría dar como resultado una derrama

económica que mejoraría la calidad de vida de las familias del área rural en

las áreas de distribución. Además de que se propiciaría la conservación de

suelo y se disminuirían los procesos de erosión en áreas degradadas.

PRODUCCIÓN DE VAINA DE MEZQUITE EN

TAMAULIPAS

Aun cuando no hay registros oficiales existen varios centro de acopio en el ejido Magdaleno Cadillo Municipio de Tula en el presente año se comercializaron 700 Toneladas existen otros centros de acopio y el mercado principal mercado es el de Matehuala , San Luis Potosí.

ESPECIES ANIMALES

QUE SE PUEDE UTILIZAR LA VAINA DE MEZQUITE COMO HARINA

COMO COMPLEMENTO NUTRICIONAL

1. Codornices

2. Gallinas en pastoreo

3. Producción de huevos

organicos, ecológicos

4. Pavos organicos

5. Conejos

6. Cabras lecheras en corral

estabuladas

7. Cabras para producción de

cabritos

8. Borregas de cría y para

engorda

9. Novillos en corral y suple

mentando en las praderas y agostaderos

10. Ganado Bovino de carne y leche

RAZON POR LA CUAL DEBEMOS DE

UTILIZAR LA VAINA DE MEZQUITE EN LAS RACIONES EN LAS REGIONES SEMIDESRTICAS Y

DONDE EXISTA ESTE RECURSO.

·

Como un complemento de la ración

La Tercera parte del mundo se encuentra clasificado como

árido y semiárido y uno de los recursos naturales que se encuentra en este tipo

de regiones es el mezquite en México y algarrobos en Argentina.

·

Porqué razón aprovechar la vaina de mezquite debido a que contiene del

13-15% de proteína.

·

Contiene lisina un aminoácido que pocos granos lo tiene

·

Un alto contenido de minerales

·

Un alto contenido energético

En México cerca del 50 % existe algún tipo de desnutrición y el 77% se

encuentra en las regiones rurales, de ahí la importancia para mejorar

los ingresos en las zona rural y los agro empresarios en estas

regiones

En el mundo existen 41 especies de las cuales 30 están en America del

sur principalmente en Argentina y Chile.

Se le debería de dar una gran importancia

a la colecta de este recurso natural que es tan abundante en las regiones

áridas y semiáridas de México y el Mundo. se debe colectar la vaina, para su

reproducción y efectuar plantaciones comerciales, para la sustentabilidad de

este recurso y para la colecta de vaina y mejorar los ingresos aprovechando las

bondades de este árbol tan maravilloso que ha sido sustentable en muchas

generaciones.

Cada especie su comportamiento es diferente en la producción, su color de la

vaina, largo de la vaina y el contenido nutricional

En México existen 11 especies

El mezquite es árbol de gran importancia económica y cultural por los

pobladores de las regiones áridas y semiáridas de México y del

mundo y el estado de Tamaulipas no es la excepción.

Se ha utilizado para cubrir las necesidades de

vivienda además de los usos medicinales y culturales-

Otro uso la producción de carbón gourmet que en

mayor porcentaje se comercializa en la zona metropolitana de

Monterrey que en México es la de mayor consumo y el mercado de carbón para

exportación hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

la colecta y comercialización de la vaina de mezquite es básica

para contribuir en la nutrición y balanceo de raciones de vacas

lecheras, toretes en engorda, en cabras lecheras estabuladas, engordas de

borregos dorper y pelibuey y en la producción de gallinas en pastoreo, pollos

en pastoreo y engorda de pavos en pastoreo.

En el estado de Tamaulipas se deberían de promover los centros de acopio

debido a que existe un gran mercado en la producción de Harina de mezquite para

el mercado en los establos, corrales de engorda y en la producción de leche de

cabras y en la suplementación de vacas en épocas de

sequía y como parte de la ración de cabras lecheras y en la

producción de cabritos calidad suprema y complemento en la ración de gallinas,

pavos, pollos de engorda y en la producción de huevos orgánicos.

UTILIZACIÓN DE LAS VAINAS DE MEZQUITE EN LA

NUTRICIÓN DE RUMIANTES EN AGOSTADEROS, PRADERAS, ESTABLOS Y

AVES EN PASTOREO

Hay que diseñar estrategias viables y sustentable

para el aprovechamiento de la vaina de mezquite para la nutrición de vaca

lecheras estabuladas, toretes en corrales de engorda, engorda de ovinos y

suplementación de cabras lecheras estabuladas y la construcción de bloques

nutricionales como complemento para hacer raciones para la nutrición de

rumiantes y aves en pastoreo, como gallinas en pastoreo para producción de

huevo orgánico, pollos en pastoreo y pavos en pastoreo, con el fin de

efectuar una nutrición balanceada con base al recurso no maderable que es la

vaina de mezquite y la elaboración de bloques nutricionales

POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MEZQUITES EN MÉXICO

: En el presente estudio sobre la biodiversidad y distribución de los

mezquites mexicanos se describen e ilustran 11 especies, 3 de las cuales son

nuevas para la ciencia. Estas 11 especies de Prosopis (Sect. Algarobia) son:

1) P. odorata (Baja California

Norte, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas);

2) P. glandulosa (Coahuila, Nuevo

León y Tamaulipas);

3) P. velutina (Sonora);

4) P.

articulata (Sonora y Baja California Sur);

5) P. tamaulipana (Tamaulipas,

Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz);

6) P.

yaquiana sp. nov. (Sonora, Baja California Sur y Sinaloa

7) P. vidaliana (Nayarit, Jalisco,

Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas);

8) P. laevigata (Nuevo León,

Durango, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Jalisco,

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, México, Morelos, Puebla, Guerrero,

Oaxaca y Chiapas);

9) P. mezcalana sp. nov. (Guerrero

y Michoacán);

10) P. mayana sp. nov. (Yucatán)

11) P. juliflora (Yucatán). Se

incluye un clave para diferenciar las 11 especies y se ilustra su distribución

geográfica.

El árbol de mezquite, o Prosopis glandulosa, florece en las regiones

centro-sur y sudoeste de Estados Unidos. De todo el mezquite que crece en el

territorio continental de Estados Unidos, el 76 por ciento se encuentra en

Texas. Mientras que muchos ganaderos detestan el árbol debido a sus espinas

dolorosas y raíces codiciosas de agua, el mezquite cuenta con varios usos en

los ámbitos de la alimentación, la medicina y la construcción, pero el

uso principal que se le debe de dar es aprovechar el mezquite

para la producción de vaina y la elaboración de harina de mezquite , aprovechando

la gran cantidad de proteínas del 13-15 %, la gran cantidad de energía que

aporta y los minerales y debe formar la parte importante en las raciones para

las épocas de sequía en las praderas para el ganado bovino de carne, para la

producción de becerros para exportación, en los establos lecheros en bovinos y

caprinos, en la elaboración de bloques nutricionales y en parte de

la elaboración de panes, galletas para la nutrición en los humanos en el medio

rural y urbano debido a que contiene un bajo indice glucemico para

los diabeticos y en la elaboración de bloques nutricionales.

Usos dietarios

La harina de mezquite molido

tiene un sabor a nuez con un toque de dulzura, y se utiliza para el pan

horneado, pasteles, galletas y pasteles.

El mezquite molido sirve como una

especia para asar carne de res, cerdo, pescado y aves de corral, y como base

para tés terrosos.

Tal vez el uso más conocido del mezquite en la

cocina sea como combustible para los fuegos de barbacoa. El humo liberado de la

quema de la madera le da un sabor especiado típico a la carne, y es una de las

maderas más utilizadas para este fin.

Usos medicinales

Los nativos americanos usaban el

mezquite para una amplia gama de propósitos medicinales, según Kokopelli's

Kitchen. Servía para tratar problemas digestivos, infecciones oculares,

enfermedades dermatológicas, infecciones por hongos, picaduras de insectos,

diarrea, cálculos renales, úlceras, sangrado menstrual y enfermedades febriles.

El mezquite todavía se puede consumir para dicho tratamiento a través de el

consumo de su vaina y corteza y sus tinturas.

El concepto de las especies en Prosopis El

tratamiento taxonómico del género hace imperioso plantear la necesidad de una

definición de las mismas, especialmente en la sección Algarobia, donde se ha

manifestado disparidad de criterios para delimitarlas (Bentham, 1875; Benson,

1941; Johnston, 1962; Burkart, 1940,1976).

Existen, sin duda, poblaciones con caracteres

exomorfológicos propios que ocupan una región geográfica determinada, y que

generalmente, en gran parte de su área de distribución, no ofrecen dificultades

para ser asignadas a alguna especie. Estas unidades morfológico-geográficas son

tomadas aquícomo especies taxonómicas. En base a esta afirmación se consideró

necesario analizar algunos ejemplos.

En el N de México y S de Estados Unidos de

Norteamérica se menciona la presencia de P. glandulosa con dos

variedades: P. glandulosa var. glandulosa en

el E de la distribución y P. glandulosa var. torreyana en

el O de la distribución (Johnston, 1962: 82). En el área de simpatría de estas

variedades se han colectado ejemplares con caracteres morfológicos intermedios

entre ambas (Johnston, 1962: 82; Isely, 1972: 292). Esta particularidad ha sido

la base de la aceptación de estas variedades. Debe señalarse que son dos

entidades claramente diferenciadas por la correlación de los caracteres

morfológicos y su distribución geográfica (Isely, 1972: 291).

MANEJO DE LA VAINA MEZQUITE EN ESTADOS

UNIDOS

EL DESIERTO LO PUEDE ALIMENTAR COMA MEZQUITE

ASPECTO ECONÓMICO Se tarda alrededor de dos horas para seleccionar, limpiar,

secar, almacenar y moler lentamente cinco galones de vainas enteras y

producir un galón (cinco libras) de harina de mezquite.

Puede vender harina por diez a quince dólares la libra, suponiendo que les

venda

directamente a los clientes. Dependiendo

de qué tan rápidamente trabaje, puede ganar de veinte a treinta

dólares por hora, por el trabajo combinado de cosechar, secar,

almacenar, moler y empacar, ¡especialmente si lo hace todo en o cerca

de su vecindario!

Prosopis velutina en la Región de Tucson Arizona, USA

ASISTA a la Fiesta anual del Desayuno

de Panqueques y Molienda de Mezquite de la organización Desert

Harvesters, en Dunbar/ Spring Community Garden (University Blvd

& 11th Ave) en Tucson. En este evento se sirven miles de

panqueques de harina de mezquite/ harina integral de trigo elaborados

con ingredientes locales totalmente orgánicos,

cubiertos con miel de pitaya, miel casera, miel de mezquite, néctar de

agave, jaleas

caseras y a veces, miel de la fruta

del sahuaro. Disfrute la música en vivo y adquiera alimentos nativos

cosechados localmente.

MEZQUITE

Hay tres especies de mezquites nativos

del desierto Sonorense: el Mezquite de Terciopelo

(Prosopis velutina), Mezquite

Tornillo (Prosopis pubescens), y el Algarrobo (Prosopis. Todos tienen

vainas comestibles. El Mezquite de Terciopelo es el mezquite

nativo más común en el área de Tucson y Phoenix. Es el verdadero

mezquite local nativo del sur de Arizona y el que recomendamos para

la mayoría de los jardines urbanos. Tolera la la vida silvestre y

puede crecer hasta 30 pies de altura. Aunque cada árbol sabe

diferente, las vainas de mezquite terciopelo son a menudo abundantes

y dulces.

CUÁNDO COSECHAR

Las semillas del mezquite maduran en

verano. En Tucson, la temporada comienza en áreas frías). Los árboles

nativos están adaptados a nuestras dos temporadas de lluvia (invierno

y verano) y típicamente tienen (abril/mayo) y la otra, después de

la temporada lluviosa de verano (agosto). Puede Las vainas maduras

varían de color y van del canela amarillento al rojizo o morado (no

son verdes) y son secas y quebradizas. Caen del árbol con facilidad.

DÓNDE COSECHAR

Es seguro y conveniente cosechar vainas en

la ciudad si encuentra una zona cuya vegetación no se haya desmontado

totalmente o no haya sido contaminada con agentes contaminantes.

Puede encontrar vainas de calidad en

los arroyos, pequeños canales de drenaje, parques de la ciudad,

patios traseros y la frecuencia, los árboles de la ciudad son

los productores más abundantes porque reciben agua complementaria o

agua que se escurre de techos, patios y calles cercanos.

CÓMO COSECHAR

Seleccione vainas maduraras del árbol. Prueba

una primero para juzgar su dulzura. El sabor varía de árbol a árbol.

¡Entre más dulce, mejor! Jale con suavidad y las vainas

deberán desprenderse fácilmente. Si tienes que jalar con fuerza, las

vainas aún no están listas! Seleccione solamente vainas limpias, de buen sabor,

y que se vean bien.

DÓNDE NO DEBE COSECHAR

No coseche en zonas que estén contaminadas,

tales como el suelo (donde los excrementos de animales y el moho

pueden ser un problema); junto a las carreteras; áreas donde se ha

fumigado con plaguicidas; cerca de postes telefónicos (tratados

con conservantes tóxicos para la madera); áreas con escurrimientos

contaminados de agua (con aceite de carros, líquidos y/o

plaguicidas). ¡No coseche vainas que tengan moho negro! Podrían ser

tóxicas.

LIMPIAR

Lave las vainas sumergiéndolas en un balde con

agua, agitándolas y luego, secándolas.

Para secarlas, colóquelas encima de una

tela, un techo de lámina metálica, o el cofre de su carro bajo el sol

por dos a tres días. Una vez que estén secas, deberán

quebrarse fácilmente al doblarlas.

ALMACENAR

Almacene las vainas secas en un bote de basura

limpio, en un balde, en bolsas de papel,o en bolsas de tela. Manténgalas en un

lugar seco, sin roedores hasta el día que las vaya a moler. NOTA:

Durante el almacenamiento podrían criarse escarabajos Bruchidae en

las vainas (haciendo pequeños agujeros en éstas). ¡Son inofensivos!

Déjelos escapar y la mayoría se irá. Para evitar que las vainas se

infesten de escarabajos, guárdelas en bolsas de papel y asoléelas

regularmente. o congélelas. (Asegúrese de secarlas hasta que se

quiebren

en dos antes al doblarlas antes de molerlas.)

MOLIENDA

Lleve sus vainas de mezquite a

cualquier evento de Desert Harversters en el otoño.

El personal opera un molino de

martillos Meadows Mills #5, que muele cinco galones de Vainas,

convirtiéndolas en un galón de harina aproximadamente en diez minutos.

Asegúrese que las vainas que lleve a moler estén limpias y no tengan

grava, suciedad o cualquier otro tipo de desechos, que pudiera dañar el

molino o contaminar la harina. ¡Sólo se molerán vainas limpias!

Mezquite para la Diabetes

En aquellos ayeres, cuando éramos niños y los días de campo era el paseo familiar obligado los domingos,

mamá preparaba la merienda en una gran canasta y adultos y niños, papás, tíos y

primos emprendíamos el paseo al “campo”.

Ya en el sitio escogido para acomodarnos, por lo general debajo de la sombra de

un árbol, las señoras se entretenían en buscar plantas o cáctos para llevar a casa y los

niños en probar los frutos de unos arbustos enormes y espinosos que tenían unas

vainas color morado, largas y esbeltas que abríamos para comer sus semillas

jugosas y dulzonas. Estos eran los mezquites.

El mezquite se da perfectamente en el norte de México y con su dulce y escasa pulpa se prepara una miel que ahora se sabe, es capaz de

estabilizar los niveles de azúcar en los diabéticos.

Esta humilde planta desértica que crece de forma silvestre en los campos y en la orilla de los caminos

aunque sólo es muy conocida por su madera que se utiliza para perfumar y para

encender fogatas y acelerar el encendido del carbón en las norteñas “carnes

asadas”, debe considerarse como un súper alimento por las cualidades nutricias

de sus semillas con las que se prepara la miel de mezquite.

Este “árbol de la vida” tiene muchos usos, los indios americanos lo usaban para

preparar té, jarabe, harina, medicinas y hasta tela, por tanto, del mezquite se

pueden utilizar todas sus partes.

Por sus cualidades calmantes y antisépticas, la savia del mezquite se usa como

“gotas para los ojos”, así como para tratar heridas abiertas y problemas de la

piel como quemaduras. También se prepara un “consomé” muy” útil para suavizar

la garganta irritada. Con sus hojas y savia también se preparan estos mismos

remedios. La raíz y la corteza tienen también propiedades antibacterianas y

antivirales.

La harina que se prepara con las semillas de mezquite es la parte más

nutritiva, que los indios americanos han utilizado durante siglos: las vainas

se secan y se muelen para convertirlas en harina, que es rica en fibra y en

proteína. También contiene calcio, magnesio, potasio, hierro, zinc y el

aminoácido lisina y tiene muy poca cantidad de grasa.

Lo mejor de sus propiedades, tal vez sea que contiene elementos que ayudan a

estabilizar los niveles de glucosa en la sangre, puesto que sus azúcares

consisten en fructosa y no requieren de insulina para utilizarlos y gracias a

sus fibras solubles como la goma galactomanina, que requiere de 4 a 6 horas

para digerirse, tres veces más de lo que tarda el maíz o el trigo. Por estas

razones y porque contiene Quercitina, que es un fitoquímico con propiedades

antidiabéticas, es que reseñamos hoy al mesquite.

Otros fitoquímicos presentes en el mezquite son la serotonina (antidepresivo),

Apigenina (antialérgico, antibacterial, antiviral y antiinflamatorio),

Isorhamnetina 3-diglucósido (defensa del hígado) L-arabinosa (excelente fuente

de azúcar) y Triptamina (para combatir las amibas).

Hay varias formas de usar el mezquite, como harina, como miel, como bebida,

como mermelada o mezclada con otras harinas para preparar tortillas o pan y

como substituto del azúcar.

Los mezquites crecen rápidamente, dan buena sombra en hábitats donde otros

árboles no prosperan. Siendo una leguminosa, hace fijación de nitrógeno en el

suelo donde crece.

La madera del mezquite es dura, usándose para muebles e implementos. Como leña,

arde lentamente. Como barbacoa, el humo de la madera agrega un aroma distinto a

la comida. Además, las flores dan un néctar para las abejas. Las hojas de

mezquite se usan medicinalmente; la infusión con sus hojas se usa en

enfermedades de los ojos.

Las semillas del mezquite se secan y se mezcla con harina, dando un dulce y

mantecoso aroma a pan caliente, o usado para hacer mermelada o vino.

PANES Y GALLETAS CON HARINA DE MEZQUITE

Los habitantes del norte de América

han recolectado durante siglos las vainas o pachitas del mezquite para elaborar

una harina exquisita, libre de gluten y naturalmente dulce, muy rica en

proteínas, fibras y carbohidratos complejos. Sin embargo, hace unos cuantos

años atrás, muy pocos dentro (y fuera) del mundo de la gastronomía sabían qué

hacer con la harina de mezquite. Dos razones fundamentales la han colocado en

la mira de chefs y nutriólogos internacionales: las nuevas tendencias de

revalorización de alimentos altamente nutritivos (que iremos repasando

próximamente*) y el interés en los alimentos denominados “étnicos” o

regionales. Es innegable y afortunado que estas tendencias se hayan ido

convirtiendo en una forma consciente de vida para muchos de nosotros, con un

interés genuino en la alimentación saludable y diversa.

VAINA DE MEZQUITE EN SONORA

El árbol del mezquite crece en el suroeste de los Estados Unidos y en el

norte de México.

¿Por qué debemos apoyar el comercio de la harina de mezquite en México?

No sólo porque es una herencia culinaria del norte del país, que ha sido

cultivada de manera sustentable durante siglos, sino porque su elaboración

podría resolver los problemas de alimentación en numerosas comunidades rurales.

El mezquite crece en zonas áridas y el 60% del país cuenta con estas

condiciones físicas para su desarrollo, sin grandes inversiones de capital para

su proliferación.

VAINA DE MEZQUITE EN SONORA

Los usos del mezquite son múltiples: como madera para mobiliario,

medicina (las hojas), alimento para el ganado, leña, barbacoas (a las que

confiere un aroma exquisito), vestimenta; proporcionan sombra, etc. Las flores

son polinizadas por las abejas; de aquí la deliciosa miel.

Los usos del mezquite son múltiples: como madera para mobiliario,

medicina (las hojas), alimento para el ganado, leña, barbacoas (a las que

confiere un aroma exquisito), vestimenta; proporcionan sombra, etc. Las flores

son polinizadas por las abejas; de aquí la deliciosa miel.

VAINA DE MEZQUITE EN SONORA

Las vainas de mezquite son

nutritivas. El pericarpio grueso y esponjoso tiene alto contenido de azúcares

(41%) y las semillas contienen grandes cantidades de proteínas (31%). A

pesar de su alto contenido de fructosa, los alimentos preparados con la harina

de mezquite tienden a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, según

investigaciones recientes.

¿Cómo usar la harina de mezquite?

En repostería y panadería, se puede adicionar a prácticamente cualquier

mezcla en la proporción 1:3 o 1:1. Esto significa que podemos usar de un 30-50%

de harina de mezquite en cada preparación; aunque debemos de recordar que no

contiene gluten y por ende afectará el resultado final. Se pueden elaborar

galletas, panecillos, panes, pancakes, tortillas de harina, sopas, salsas,

atoles, mezclas para empanizar, etc. Prácticamente cualquier preparación

culinaria puede enriquecerse nutricionalmente con esta harina. Tostada, intensifica

aún más su reconfortante sabor y aroma.

TORILLAS DE HARINA DE MEZQUITE

Para obtener 1 kg de harina de

mezquite se necesita recolectar 2.8 kg de vaina de mezquite. La harina contiene

lisina, un aminoácido que encontramos con poca frecuencia en otros granos.

También es fuente de calcio, manganeso, hierro y zinc.

* Dentro de esta categoría, podemos

mencionar la quinoa, la espelta, el kamut, el algarrobo, el arrurrúz, el

amaranto, los blueberries, el chocolate extra-amargo, el frijol azuki, el açai,

la miel de agave, el xoconostle, el té blanco o verde,

frutas deshidratadas, semillas, etc.

Galletas suaves de mezquite, amaranto

y nuez

Es muy grato compartirles las primeras recetas con harina de mezquite.

Para los apasionados de la cocina, siempre es estimulante descubrir un

ingrediente nuevo.Al destapar la harina de mezquite, cada rincón de su casa se

impregna de un aroma que jamás se olvida. Pensé en una receta que hiciera honor

a esta sensación de intimidad y “de hogar”. Así surgió esta receta muy mexicana,

que fue creada para ser compartida. Debo confesar que quedé muy sorprendida con

el resultado desde la primera vez. Todavía podría mejorar, pero tal y como se

las presento, es extraordinaria.

Ingredientes:

½ taza harina de trigo fina sin blanquear

½ taza harina amaranto

1 taza harina integral de trigo

¾ taza harina mezquite

2 cucharditas bicarbonato de sodio

2 cucharditas polvo de hornear

½ cucharditas de sal marina fina

1 ½ taza avena entera

1 taza mantequilla o 225 gr.

¾ taza azúcar sin refinar

2 huevos enteros

2 cucharditas de vainilla

1-1 ½ taza nueces picadas de manera gruesa y ligeramente

tostadas

Procedimiento:

Mezclar bien todos

los ingredientes secos y cernir, excepto la avena y el azúcar. Acremar la

mantequilla e incorporar el azúcar gradualmente. Adicionar los huevos

ligeramente batidos y la vainilla. Luego añadimos de manera envolvente los

polvos, la avena y las nueces.

DIFERENTES PRODUCTOS ELABORADOS CON HARINA DE MEZQUITE

Formar esferas con las manos, del mismo tamaño, y

hornear de inmediato en un horno precalentado a 150º C., por 20-25 minutos

aproximadamente

Si no se usa toda

la masa, se debe de congelar el excedente. Horneadas, se pueden almacenar a

temperatura ambiente por dos o tres semanas, herméticamente guardadas.

Nota: la avena

puede sustituirse por amaranto inflado.

Leche de mezquite

Esta bebida es

ideal para los niños en el desayuno o en la noche. Les aporta proteínas y

minerales.

Mezclar muy bien 1

vaso de leche de vaca o de soya (250 ml.) con 4 cucharaditas de harina de

mezquite. Calentar. Si se desea, se le puede agregar 1 cucharadita de miel.

*******RECETA DEL PAN DE MEZQUITE*******

Seleccione semillas de mezquite que no tengan agujeros de gusano. Muélalos en

un procesador de alimentos o utilizando un mortero y mano o mano y metate.

Utilizando. una coladera o un cernidor, cierna las semillas molidas Utilizará

la fina harina que pase por el cernidor y desechará. los pedazos burdos de

cáscara y semilla. Puede volver a. cernir la harina si la desea aún más fina.

1 taza de harina de mezquite finamente molida y cernida.

1 taza de harina de trigo integral.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

2 cucharaditas de aceite.

3/4 de taza de agua.

Combine los ingredientes secos. Agregue aceite y agua y mézclelos hasta que la

masa forme una bola. Engrase. ligeramente una charola para hornear galletas o

un molde para pan. Forme con la masa una hogaza y hornéela durante 30 mintutos

a 175ºC.

PAIXTLE ó HENO

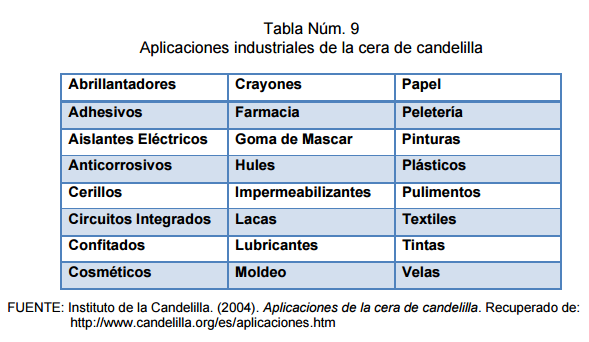

CERA DE CANDELILLA EN EL

ESTADO DE TAMAULIPAS.

CERA DE CANDELILLA

|

No.

|

R/P

|

NOMBRE DEL PREDIO

|

MUNICIPIO

|

TITULAR

|

POS.

|

SUP.

|

VIG.

|

PROP.

|

APROV.

|

(AÑOS)

|

(TON.)

|

(HAS)

|

|

1

|

EJ.

|

MAGDALENO

CEDILLO

|

TULA

|

C.PTE.COM.EJ.

|

60

|

1,700

|

5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T O T

A L

|

60.0

|

1,700

|

|

1. ZARZAMORA.-

NO HAY APROVECHAMIENTOS

Pero existe un gran potencial de aprovechamiento en las poblaciones naturales debido a que a nivel mundial el 60 % de las zarzamoras provienen de las poblaciones naturales, con el fruto de esta planta se pueden hacer pays, pasteles, nieves y yogourts. a nivel mundial el 60% de la producción de ZARZAMORAS.

LA ZARZAMORA.. ES EL CULTIVO DE MAYOR RENTABILIDAD QUE EXISTE EN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN EL LADO ORIENTE

DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL, INICIANDO EN EL EJIDOS LOS SAN PEDROS EN EL

MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS.

Las zarzamoras se localizan desde Hidalgo

hasta Antiguo Morelos en el Estado.

La zarza comprende

numerosas variedades e híbridos, muy abundantes y extendidas por todo el

mundo. La zarzamora es rica en vitaminas A, B1, B2, C, E, en

minerales como potasio, fósforos, hierro, sodio,

magnesio, manganeso, selenio, zinc, cobre y calcio, y otros componentes como ácido fólico y niacina.

Son múltiples las propiedades medicinales de

este fruto para la salud. Aquí te presentamos 10 razones, por la que debes

decirle sí a este fruto:

1.

Ayudan a combatir diarreas,

gastroenteritis, colitis y cólicos menstruales

2. Enfermedades

febriles: el jugo de este fruto es refrescante y tonificante, por lo que resulta

muy apropiado para los enfermos febriles o debilitados.

3. Afecciones

bucofaríngeas: tiene un efecto beneficioso sobre las aftas (llagas) bucales, gingivitis (inflamación de

las encías), estomatitis(inflamación de la mucosa bucal), faringitis y amigdalitis.

4.

Los frutos maduros tienen por su alto contenido en vitaminas sonantiescorbúticas, útiles también como astringentes y diuréticos

5.

Ayuda contra la gripe, resfriados, tos y constipados

6.

Corrige las inflamaciones internas.

7.

Fortifica la sangre y el organismo en general

9.

Evita la retención de líquidos, por lo que

el consumo de esta fruta es ideal si estás realizando una dieta. Contienen pocas calorías, evitas la inflamación

y tu piel luce más bella y tersa.

10.

Previene el reumatismo

Efectos secundarios

de la zarzaparrilla

La zarzaparrilla consumida en las dosis aconsejadas o pautadas por los

profesionales no suele presentar complicaciones, sin embargo sobrepasarse con

las cantidades así como con el tiempo del tratamiento puede con llevar a los

siguientes efectos secundarios:

·

Irritación

en la membrana gástrica debido al alto contenido en saponinas.

·

Puede

producir náuseas o vómitos.

·

Puede

provocar alteración o desequilibrio en la presión arterial.

Por eso debemos preguntar y seguir las instrucciones aconsejadas en el

momento de adquirir la zarzaparrilla en los herbolarios, parafarmacias y

tiendas de productos naturales y no sobrepasar las dosis recomendadas, a dosis

recomendadas no suelen aparecer efectos secundarios.

Contra indicaciones de la zarzaparrilla

El consumo de zarzaparrilla está contraindicado en los siguientes casos:

·

En caso

de intolerancia o alergia a la zarzaparrilla.

·

En caso

de embarazo.

·

En

periodo de lactancia.

·

En niños

menores de 12 años.

·

En caso

de padecer de gastritis, úlcera, o colón irritable.

VAREJONES

La utilización de este aprovechamiento es para la fabricación de

insecticida y Fungicidas Orgánicos

CHILE PIQUIN

CHILE DEL MONTE, CHILPITIN

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE CHILE PIQUIN

La producción de chile Piquin es en poblaciones naturales y Tamaulipas cuenta con un gran potencial

SANGRE DE

DRAGO

ESTA ESPECIE ES UNA PLANTA

MEDICINAL QUE SE UTILIZA PARA HACER DENTRIFICOS Y PARA HACER SHAMPOOS, ANTIVIRAL, PARA CICATRIZANTE,

DOLORES DE MUELA, DOLORES DE OIDO SE QUITA

ANTICEPTICA ANTICUAGULANTE,

ANTIBIONTICOS

FRASCOS DE TINTURA DE

SANGRE DE DRAGO, FISTULA Y CICATRIZA LA HERIDAS

.

|